화가로 활동하면서도 나는 성당공사의 현장 감독을 다섯 번이나 했다. 부산교구와 마산교구의 주보 표지화를 그리기 위해 두 교구 내 180곳 정도의 성당을 3년에 걸쳐 답사하고, 건축적 특징을 나름대로 분석했던 경험을 공유하고자 했던 때문이다. 내가 난데없이 그런 일을 한다고 소문이 나니, 화단의 동료들은 내가 그림만으로는 먹고 살기 어려운가 보다 하고 수군거렸다. 미켈란젤로와 가우디는 존경하면서도, 내가 건축현장에서 작업하고 있는 것을 보고는 의아해 했던 것이다. 또한, 짬짬이 썼던 시가 문예지에 실렸을 때는, 제발 좀 한 우물만 파라는 충고를 숨기지 않았다. 나를 위한 충고라고 했지만, 아마도 그건 그들이 길든 사고의 틀에 나를 가두어 두려는 것이었다. 암튼 영역에 얽매이지 않는 나의 활동 변화는 나 자신의 표현 욕구가 빚은 뜨거움이었다.

3년 전, 부산교구의 어느 성당 리모델링 공사 현장에서 있었던 일이다. 서울의 유명 건축가가 설계했던 현대식 성전은 내부공간의 층고가 아주 높았는데, 바닥에서 15미터나 되는 높이의 천장구조물이 낡아서 보수에 난항을 겪고 있었다. 그간 많은 공사업자들이 현장조사를 해보고는 다들 손을 내젓고 가버렸기에, 어쩌다 내게까지 연락이 닿은 것이다. 주임 신부님의 고민을 아는 나는 결국 그 일을 끌어안았고, 적은 비용 때문에 기존의 시방서와는 다른 온갖 돌파구를 모색해야 했다.

사목위원회와 건축위원들에게 대응 방안을 설명하고, 시공 절차를 이해시키는 과정은 순탄하지 않았다. 왜냐면, 그런 난공사를 두고, 기존의 검증된 방식 외에는 믿을 수가 없다는 입장이었기 때문이다. 잘못된 결정의 책임을 지지 않기 위해서는 설령 공사가 진행되지 못하더라도 반대할 수밖에 없었던 그들의 지나간 역사가 또다시 재연되고 있었던 것이다. 나도 돌아서면 끝났겠지만, 성령께서 내 영혼을 깨우셨을까, 틀에 갇힌 그들의 고정관념을 그냥 지나치지 않았다. “이 성당이 지어질 때의 신종 공법을 채택할 때는 어떻게 수용했습니까? 창의적인 아이디어는 언제나 처음이라는 관문을 거쳐야 하는 것 아니겠습니까? 비교할 여러 데이터를 검토했음에도 끝내 반대의 입장이라면, 문제는 다른 데에 있다고 추측할 수밖에 없습니다. 더구나, 예술가에게 새로움에 대한 가능성을 묶어둔다면, 그 어떤 재능도 발휘할 수 없습니다. 어떤 것에 반대의 의견을 말할 때는, 다른 대안도 제시할 수 있어야 합니다.”

이 말로 인해 잠시 회의장은 조용해졌지만, 처음부터 반대를 작심한 사람의 고집은 끝내 변하지 않았다. 하는 수 없이 나는 이렇게 말하고야 말았다. “형제님은 혹시 오늘이라는 시간을 살아 보셨습니까? 살아보지 않은 시간이 두려워서 어떻게 오늘 현관을 나오셨습니까?” 그러고 난 뒤 회의는 끝났고, 다음날 나는 그 공사의 총책임자로 임명되었다. 그날에 일갈한 그 말은 아마도 여태껏 내가 뱉은 말 중에서 가장 그럴듯한 것이었다는 생각이다.

카이사르의 것이냐, 하느님의 것이냐의 문제를 두고, 신앙인은 양자택일의 기로를 만난다. ‘최고’와 ‘최선’은 분명히 다르다. 최고는 절대가치이고 최선은 상대가치이다. 세상은 최고를 지향하고 하느님은 최선을 바라신다. 신을 바라보는 사람에게는 유한한 인간이 이루어 낸 최고라는 것이 얼마나 초라한 것이며, 삶의 자리와 결합된 최선의 활동은 얼마나 아름다운 행적이 되는가!

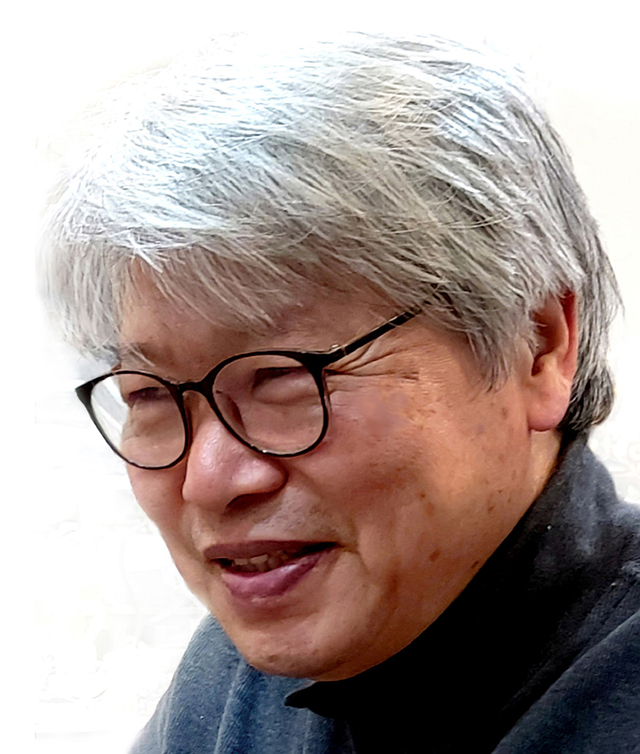

글 _ 하삼두 스테파노(명상그림 작가)