몇 해 전 코로나19가 창궐하던 시기 우리 성당에는 미사가 없는 날이 많아서, 나는 자동차로 한 시간 정도의 반경 안에 있는 다른 시골 성당들을 찾아다녔다. 대개는 미사 시간이 비슷해서 선택의 여지가 많지 않았지만, 평일 미사를 드릴 수 있어 좋았다. 그러다가 어느 성당에 갔는데, 초로의 신부님 포스가 예사롭지 않으셨다. 한 달 후 쯤 다시 그곳에 가니 신자들이 다 같이 본당 신부님의 완쾌를 위한 기도를 드리고 있었다. 무슨 일이 있나보다 짐작만 하고 있었는데, 신부님의 안색이 아주 좋지 않았다. 강론 시간에 신부님이 말씀하셨다.

“여러분의 기도 덕에 좀 나아졌습니다. 감사합니다. 그래도 아직 잠을 잘 이루지 못하고 밤에 아파서 자꾸 깨는데 그럴 때마다 주님의 기도를 바쳤습니다. 그래서 이제는 밤에 깨면 생각해요. 참 좋다, 주님의 기도를 바칠 수 있어서.”

저간의 사정을 전혀 알 수 없었으나 이 말씀은 깊은 인상을 남겼다. 그 이후 나도 밤에 깨어나면 뒤척이다가 그분 말씀이 떠올라 주님의 기도를 바쳤다. 가끔은 ‘왜 자꾸 깨지’ 하는 생각도 들었으나 나도 생각했다. “참 좋다, 주님의 기도를 바칠 수 있어서” 하고. 그 신부님은 그 이후로는 보이지 않으셨다. 어딘가에서 건강하게 잘 계시기를 빈다.

조금 다른 말 같지만 내게 몇 가지 특이한 은총이 있었다. 그건 성지나 순례지에 가면 이상하게도 눈물이, 흑흑 흐느끼는 눈물 말고 줄줄 흘러내리는 맨 눈물이 나오는 은총이었다. 그리고 그렇게 성지를 몇 시간 순례하고 나면 사람들이 내 얼굴에서 빛 같은 것이 난다고 했다. 순교 성지의 은총이었다.

그리고 우리 본당에 새 신부님이 오셨다. 어떤 분일까? 궁금했는데 그분의 얼굴을 멀리서 보는 순간 내 눈에서 바로 그 맨 눈물이 흘러내리기 시작했다. 미사 내내 그랬다. 마음은 끝없이 여러 가지 추리를 시작했는데 , 뜻밖에도 실마리는 강론 시간에 풀렸다.

“제가 여기 부임하기 전에 안식년이었어요. 그래서 자전거로 우리나라 전국 성지를 다 순례했습니다. 여기 성지마다 찍힌 스탬프도 다 있어요.”

신부님은 주교회의에서 발간한 책과 스탬프 책을 들어 보이시며 장난스럽게 웃으셨다. 신기했다. 억지로 비유해서 말하자면, 어떤 꽃가루 비슷한 것이 순례지마다 잔뜩 쌓여 있다가, 내 눈에 눈물을 흐르게 했고 또 그곳을 방문하는 사람들의 어딘가에 묻어 있다가, 그 사람이 내게 다가오자 또 눈물을 흐르게 만들었다는 말이 되는 게 아닌가 말이다. 그러니까 무언가가 거기에 분명히 있다는 말이 아닌가 말이다.

그렇게 순례하고 돌아오신 우리 본당 신부님은 겨우 백여 명이 미사에 참례하는 평균 나이 70이 되는 이 작은 시골본당에 엄청난 활기를 불어넣어 주셨다. 지난 부활 제3주일 미사의 강론은 얼마나 좋았는지, 나는 그것을 통째로 외워서 내 주변의 사람들에게 다 들려주기도 했다.

생각해 보면 이 작은 시골 성당들 짓는데, 나는 벽돌 한 장 보탠 일이 없다. 내가 젊을 때 다른 교구의 신학생이셨을 저분들 양성하는데도 빵 한 조각 보탠 일이 없다. 그런데도 이렇게 깊은 시골, 작은 고을에도 누군가가 봉헌한 성당이 서 있고 저렇게 훌륭한 신부님들이 오직 하느님만을 바라보며 봉사하고 계심을 생각하면 성지라도 순례하는 것처럼 눈물이 난다.

우리 레오 14세 교황님도 그렇게 작고 가난한 성당에서 사도직을 시작하셨을 것이다. 생각해 보면 여기가 순례성지이고, 어쩌면 저분들이 이 시골마을의 교황님들이 아닐까. 이 부활시기 저 신부님들 한 분 또 한 분들 덕에 내 마음은 진정 부활의 기쁨으로 넘친다.

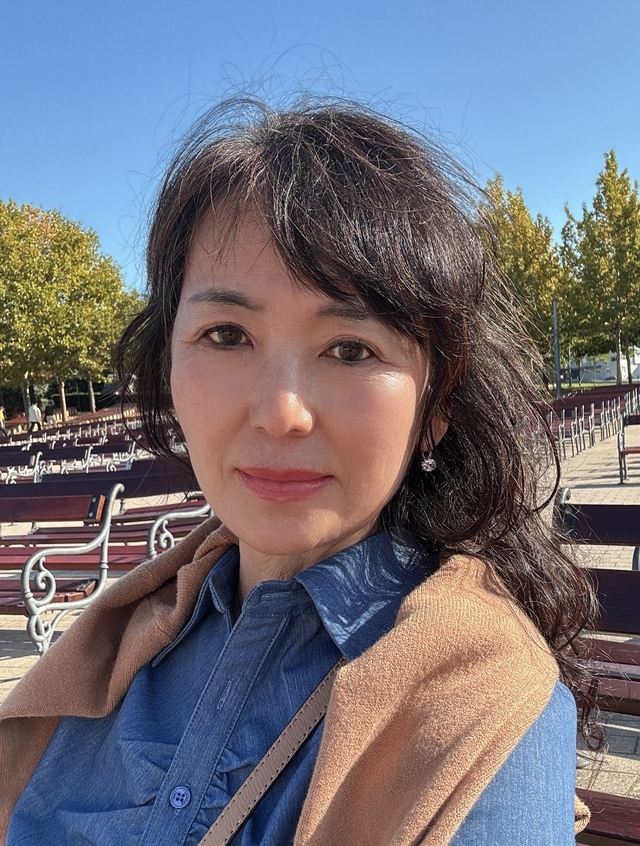

글 _ 공지영 마리아(소설가)